| Bienvenue au Mont Saint Michel |

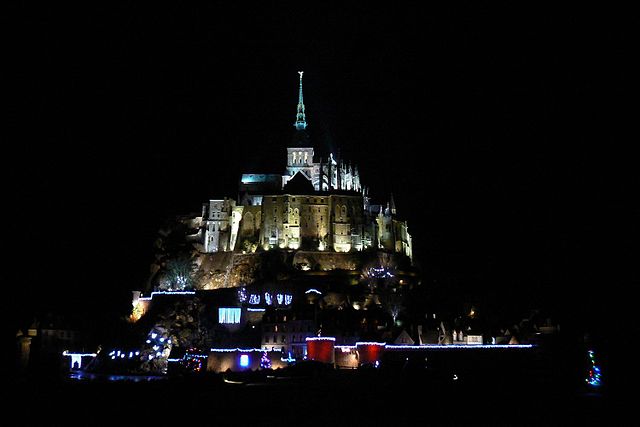

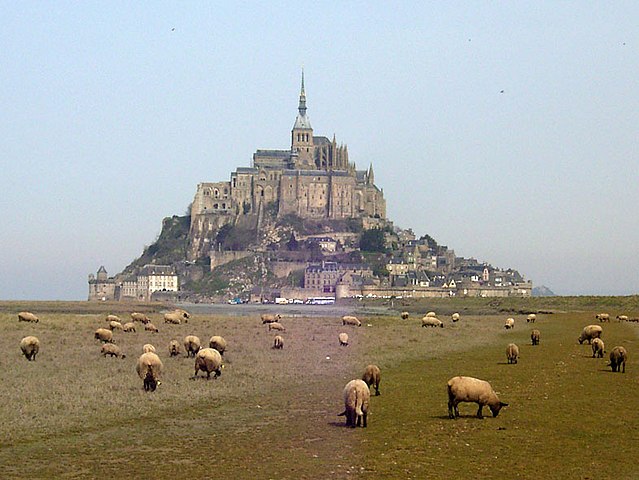

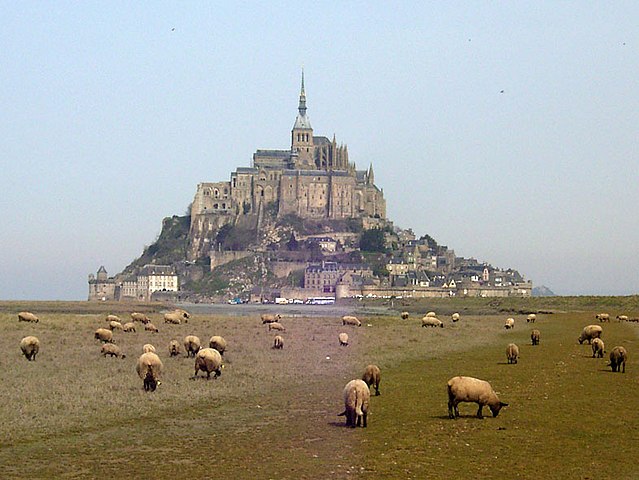

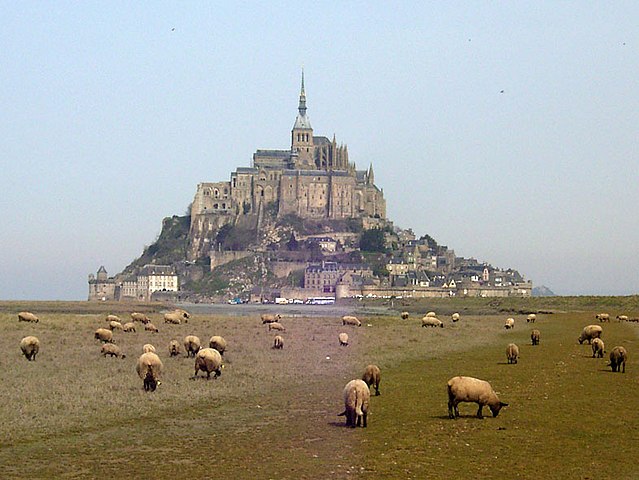

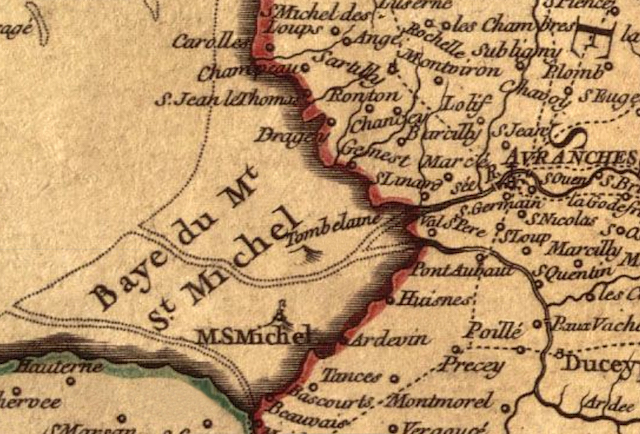

| Sur la baie du Mont-Saint-Michel |

| Le site touristique le plus fréquenté de Normandie |

| Site du patrimoine mondial. UNESCO |

| Toponymie |

| Les Gaulois |

| Romains |

| Le début de l'ère chrétienne |

| L'apparition de l'archange Michel |

| L'abbaye bénédictine |

| L'abandon |

| La Renaissance après la Révolution |

| La forêt de Scissy et l'invasion de la mer |

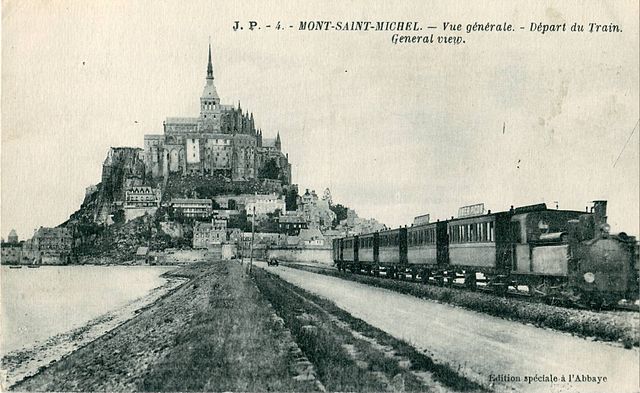

| L'ancien barrage d'accès |

| Le risque de dissimulation |

| Le projet de restauration de 2005 |

| Le pont-passerelle |

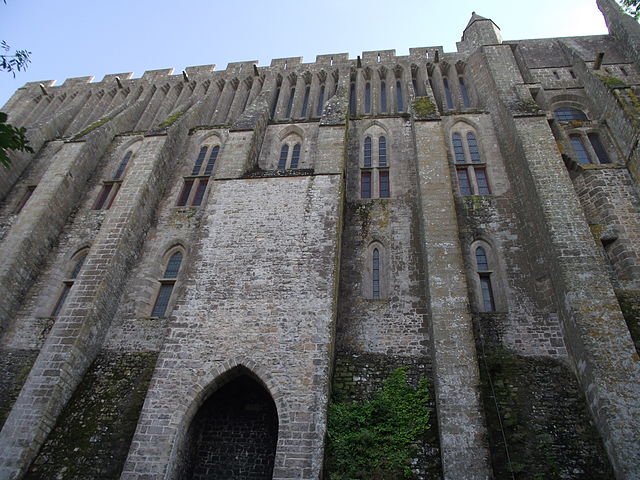

| L'entrée de la Citadelle |

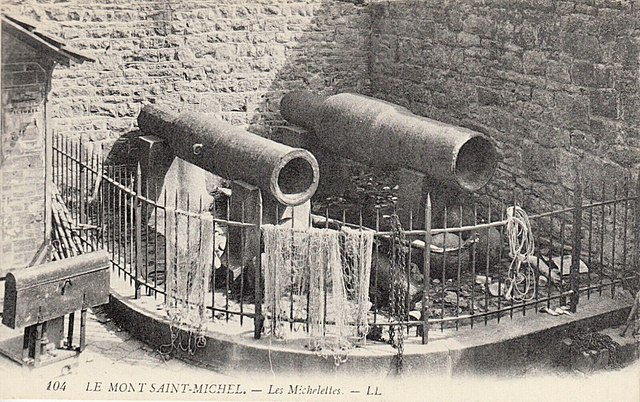

| La Cour de l'Avancée |

| La Cour |

| La porte du Lion |

| La porte du roi |

| La maison du roi |

| La Grand'Rue |

| Le Chemin des Bastions |

| Les tours |

| La Cour de la Barbacane |

| Vers l'entrée de l'Abbaye |

| Renouveau religieux et développement touristique |

| Pèlerinages et tourisme religieux |

| Le développement du tourisme |

.jpg)

| Collégiale Saint-Michel aux IXe et Xe siècles |

| Les raids vikings |

| Fondation de l'abbaye bénédictine (965 ou 966) |

| Le Duc Ricardo |

| L'arrivée des Bénédictins |

| Les matériaux de construction |

| La conquête normande |

| Un centre de traduction au XIIe siècle |

| 13ème siècle |

| Le massacre de Guy de Thouars |

| La reconstitution de Philippe Auguste |

| Guerre de Cent Ans |

| 1356-1386 |

| 1417-1421 |

| 1423-1425 |

| La bataille du 16 juin 1425 |

| 1424-1425 |

| Le siège de 30 ans |

| La transformation en prison |

| La Bastille des Mers |

| La prison après la Révolution française |

| La fermeture de la prison en 1863 |

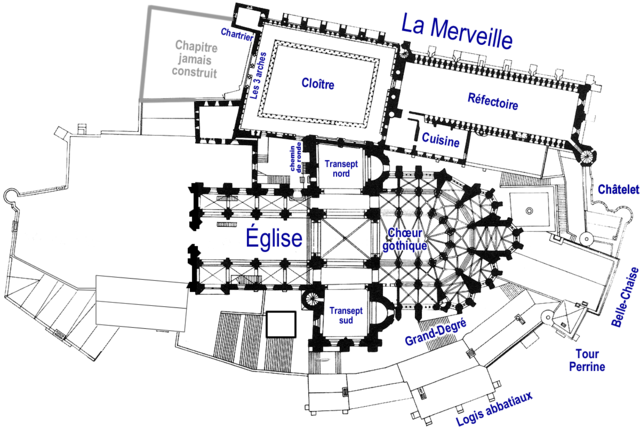

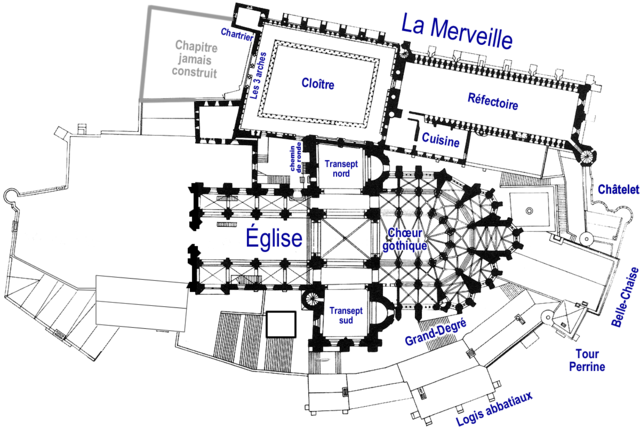

| L'église abbatiale |

| La nouvelle église abbatiale |

| Les reconstructions ultérieures |

| La nef |

| Le chœur gothique |

| Les cloches |

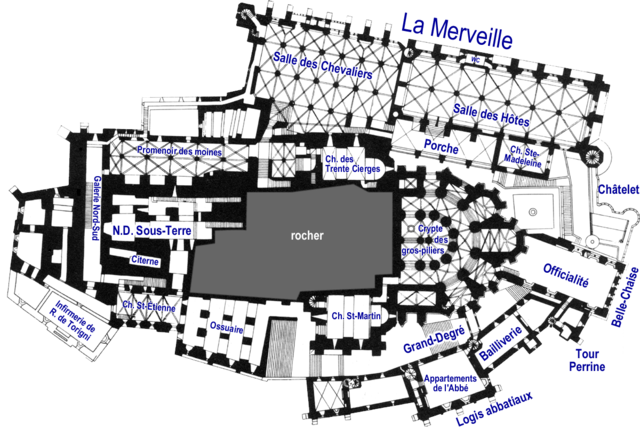

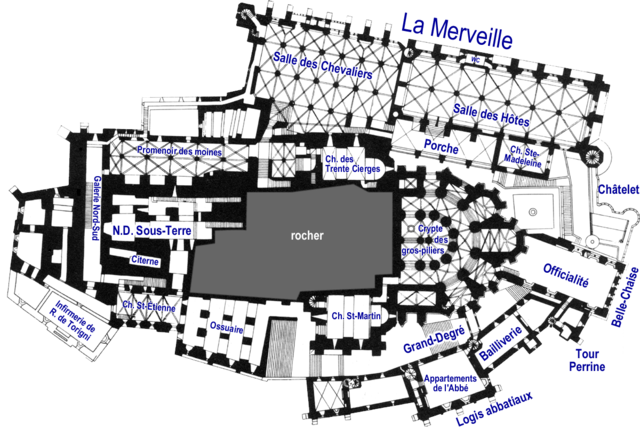

| Les Chapelles Souterraines : La Crypte des Gros-Piliers |

| Soubassements du transept : La Chapelle Saint Martin |

| Soubassements du transept : La Chapelle des Trente Bougies |

| Bâtiment de Roger II, au nord de la nef |

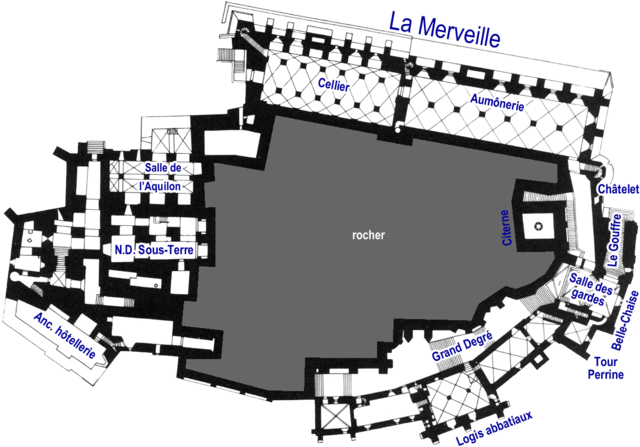

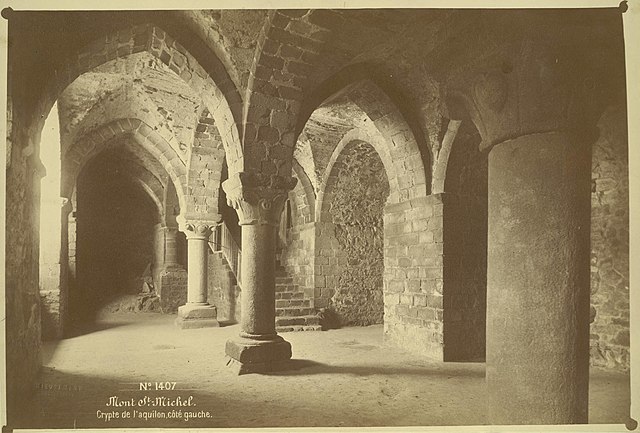

| La Sala dell'Aquilone (salle du cerf-volant) |

| Marche des moines |

| Dortoir |

| Bâtiments de Robert de Torigni |

| La Merveille et les Bâtiments Monastiques |

| La Merveille : partie Est |

| La Merveille : partie est, l'Oratoire |

| La Merveille : partie orientale, La Chambre d'Hôtes, (1215-1217) |

| La Merveille : Le Réfectoire (1217-1220). Le plus beau mur du monde |

| La Merveille : partie Est, la Chaire du Réfectoire |

| La Merveille : partie ouest |

| La Merveille : partie ouest, la Cave |

| La Merveille : partie ouest, Scriptorium ou Salle des Chevaliers (1220-1225) |

| La Merveille : partie ouest, Cloître (1225-1228) |

| La Merveille : partie ouest, Cuisines et Réfectoire |

| La Merveille : La troisième partie jamais construite |

| Belle Chaise et bâtiments au sud-est |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)