| Le prime comunità |

| L’inizio dell’espansionismo romano |

| La crescita dopo la conquista romana |

| L’età tardo antica |

| Il declino dell’Impero Romano di Occidente |

| Il dominio longobardo |

| Saraceni e bizantini |

| I Normanni |

| I monaci benedettini e i gerosolimitani |

| Gli Svevi |

| La dinastia angioina |

| Il periodo feudale |

| Il periodo gesualdino |

| Dai Gesualdo ai Ludovisi |

| Il secolo XVIII |

| L’insorgenza popolare del 1848 |

| L’unificazione nazionale |

| La riforma agraria dopo la seconda guerra mondiale |

| Abbazia della Santissima Trinità: introduzione |

| Abbazia della SS. Trinità: costruzione |

| Abbazia della SS. Trinità: l’interno dell’abbazia |

| Abbazia della SS. Trinità: Il tempio incompiuto |

| Il Baliaggio (baliato) e il Balì (balivo) |

| Dai benedettini agli Spedalieri |

| Le rendite |

| XV secolo, il Baliaggio (bailato) diventa autonomo |

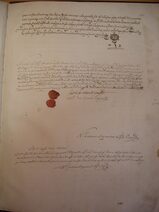

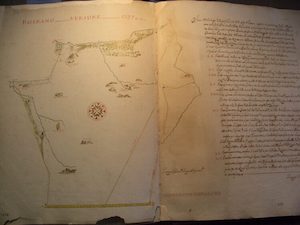

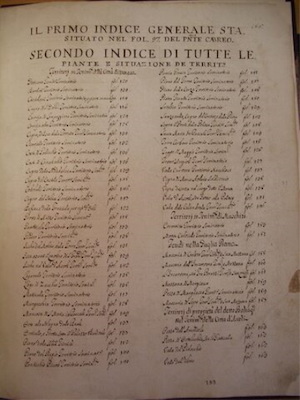

| La ristrutturazione amministrativa: i cabrei (gli inventari) |

| Il Cabreo Cicinelli |

| Napoleone e il decennio francese |

| La Biblioteca Civica “Monsignor Rocco Briscese” |

| Informazioni sulla fruizione della Biblioteca |

| L'Archivio Storico |

| Museo Archeologico Nazionale di Venosa |

| Museo del Paleolitico. Sito Paleolitico di Notarchirico. |

| Parco Archeologico (Domus, Terme, Anfiteatro, Battistero Paleocristiano) |

| Fontana Angioina o dei Pilieri (XIII secolo) |

| Fontana di Messer Oto (XIV secolo) |

| Fontana di San Marco |

| Palazzo del Capitano o del Comandante (XVII secolo) |

| Palazzo Calvini (XVIII secolo) |

| Palazzo Rapolla (XIX secolo) |

| Palazzo Dardes |

| Palazzo Episcopale |

| Palazzo del Balì (balivo) |

| Cattedrale di Sant’Andrea apostolo (XVI secolo) |

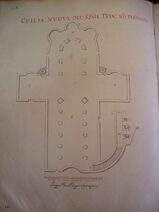

| Cattedrale di Sant’Andrea apostolo: l'impianto della chiesa |

| Chiesa San Filippo Neri, detta del Purgatorio (XVII secolo) |

| Chiesa di San Martino dei Greci (XIII secolo) |

| Chiesa di San Michele Arcangelo (XVI secolo), già intitolata a San Giorgio |

| Chiesa di San Domenico (XVIII secolo) |

| Chiesa di San Rocco (XVI secolo) |

| Chiesa di San Biagio (XVI secolo) |

| Chiesa di San Giovanni (XVI secolo) |

| Monastero della Madonna delle Grazie (XV/XVI secolo) |

| Monastero della Madonna delle Grazie: il restauro per il Giubileo del 2000 |

| Monastero di Montalbo sotto il titolo di San Benedetto |

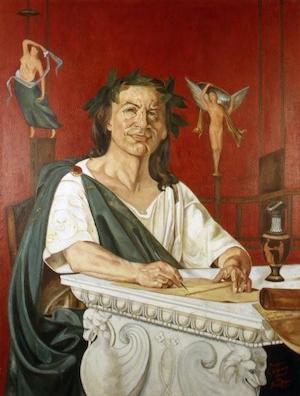

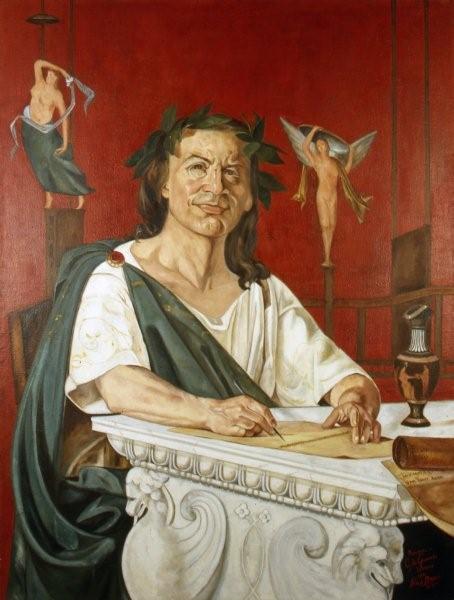

| Quinto Orazio Flacco |

| Quinto Orazio Flacco: la formazione |

| Quinto Orazio Flacco: il successo delle composizioni |

| Quinto Orazio Flacco: le opere |

| Carlo Gesualdo |

| Carlo Gesualdo: L’omicidio della moglie Maria D’Avalos e del Duca Carafa |

| Carlo Gesualdo: Il rifugio nella fortezza di Gesualdo |

| Bartolomeo Maranta |

| Bartolomeo Maranta: gli studi |

| Bartolomeo Maranta: la competenza medica e botanica |

| Bartolomeo Maranta: Il processo della Santa Inquisizione e il ritorno a Molfetta |

| Giacomo Di Chirico |

| Giacomo Di Chirico: la formazione a Napoli |

| Giacomo Di Chirico: Il trasferimento a Roma |

| Giacomo Di Chirico: Il rientro a Napoli |

| Emanuele Virgilio |

| Emanuele Virgilio: le capacità organizzative e l’opera di redenzione sociale |

| Emanuele Virgilio: la nomina a vescovo |

| Pasquale Del Giudice: l’impegno garibaldino e la formazione a Napoli |

| Pasquale Del Giudice: l’insegnamento universitario e le pubblicazioni |

| Pasquale Del Giudice: le opere principali e i prestigiosi incarichi |

| Vincenzo Tangorra |

| Vincenzo Tangorra: l’insegnamento universitario |

| Vincenzo Tangorra: l'impegno politico |

| Vincenzo Tangorra: le pubblicazioni |

| Tappa 1: da porta Fontana |

| Tappa 2: Piazza Umberto I (detta piazza castello) |

| Segue Tappa 2: L’interno del castello |

| Tappa 3: verso piazza Orazio Flacco |

| Tappa 4: Largo Baliaggio |

| Tappa 5: piazza del Municipio, Palazzo Calvini e la Cattedrale |

| Tappa 5: la visita alla Cattedrale |

| Tappa 6: Fontana di San Marco e la casa di Orazio |

| Tappa 7: Chiesa di Rocco e Abbazia della Santissima Trinità |

| Segue tappa 7: la visita all’Abbazia della Santissima Trinità. La chiesa antica |

| Segue tappa 7: la visita all’Abbazia della Santissima Trinità. Il tempio incompiuto e il battistero |

| Tappa 1: Chiesa di Montalbo |

| Tappa 2: Chiesa della Madonna delle Grazie. Il convento |

| Segue tappa 2: Il convento dopo l’abbandono |

| Tappa 3: Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiesa di San Biagio |

| Tappa 4: Chiesa di Santa Maria La Scala, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di San Martino dei Greci |

| Tappa 1: Biblioteca civica, Archivio Storico |

| Tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. Il periodo precedente la romanizzazione |

| Segue tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. La vita dell’antica Venusia |

| Segue tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. La raccolta epigrafica |

| Segue tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. Le sculture e i manufatti |

| Segue tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. Il periodo tardo antico e alto medievale |

| Segue tappa 2: il Museo Archeologico Nazionale. La mostra permanente "L’area del Vulture prima dei Greci” |

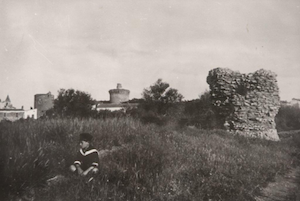

| Tappa 1: il parco archeologico |

| Segue tappa 1: L’anfiteatro |

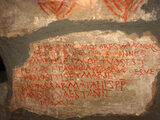

| Tappa 2: le catacombe ebraiche e paleocristiane |

| Segue tappa 2: note sulla comunità ebraica |

| Segue tappa 2: la catacomba paleocristiana |

| Tappa 3: Il sito paleolitico di Notarchirico |

| Segue tappa 3: Il sito paleolitico di Notarchirico. I ritrovamenti |

| Tappa 4: la tomba del console Marco Claudio Marcello |

| Cavatelli e cime di rape |

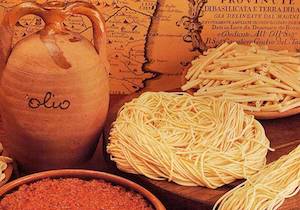

| Capelli d'Angelo con latte zucchero e cannella |

| "Past' e tar' cucòzz" |

| Brodetto di agnello alla pastora |

| U Cutturidd |

| Baccalà con peperoni cruschi |

| I ciammarucchid |

| Pizzicanell |

| I Raffaiul |

| Grano cotto dei morti |

| La Scarcedd (biscotto) di Pasqua |

| Cauzinciddi |

| Pettole (pasta di pane fritta) |

.jpg)

.jpg)