| Il Forno Hoffmann |

| Il Portico di Accesso |

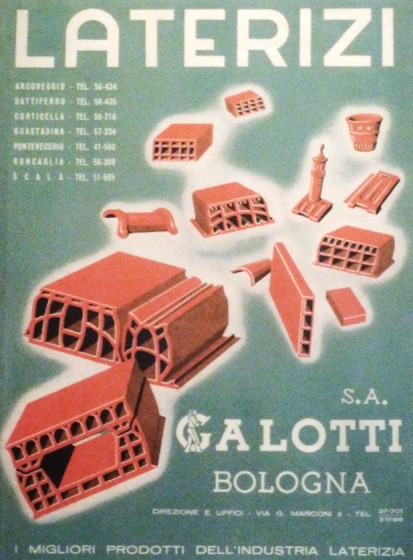

| La Produzione di Mattoni |

| Anni '80: L'acquisizione del Comune di Bologna |

| Introduzione |

| Il Mulino da Seta Bolognese |

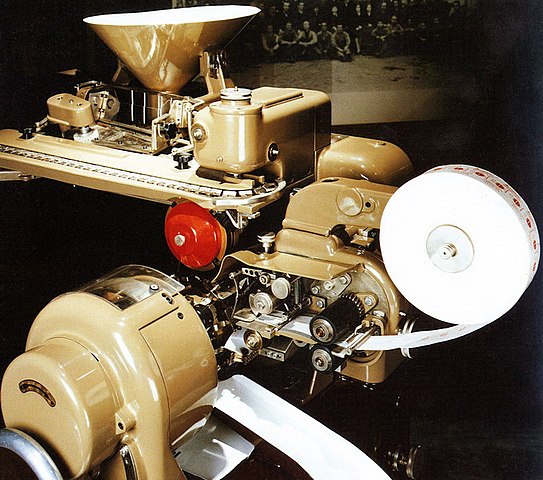

| La Lavorazione della Seta |

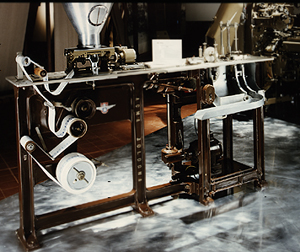

| Il Modello del Mulino da Seta Bolognese |

| Il Sistema dei Canali Bolognesi |

| Il Canale Navile |

| Le Collezioni |

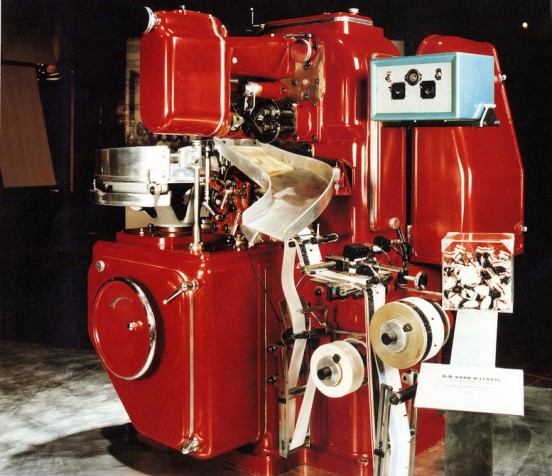

| Il Gabinetto Aldini di Fisica e Chimica Applicata |

| La Collezione Giovanni Aldini |

| Gli Istituti Aldini Valeriani |

| Le Scuole Tecniche Bolognesi |