| L'extérieur : descriptif |

| L'extérieur : la façade |

| L'extérieur : les portes de bronze |

| L'extérieur : les mosaïques de la façade extérieure |

| L'extérieur : la lunette |

| L'extérieur : le quadrige |

| L'extérieur : les piliers d'Aquitaine |

| L'extérieur : la pierre du ban |

| L'extérieur : les tétrarques |

| L'extérieur : le narthex |

| L'extérieur : le narthex, coupole de la Genèse ou de la Création |

| L'extérieur : le narthex, les niches à côté du portail |

| Les mosaïques : introduction |

| Les mosaïques : or et inscriptions |

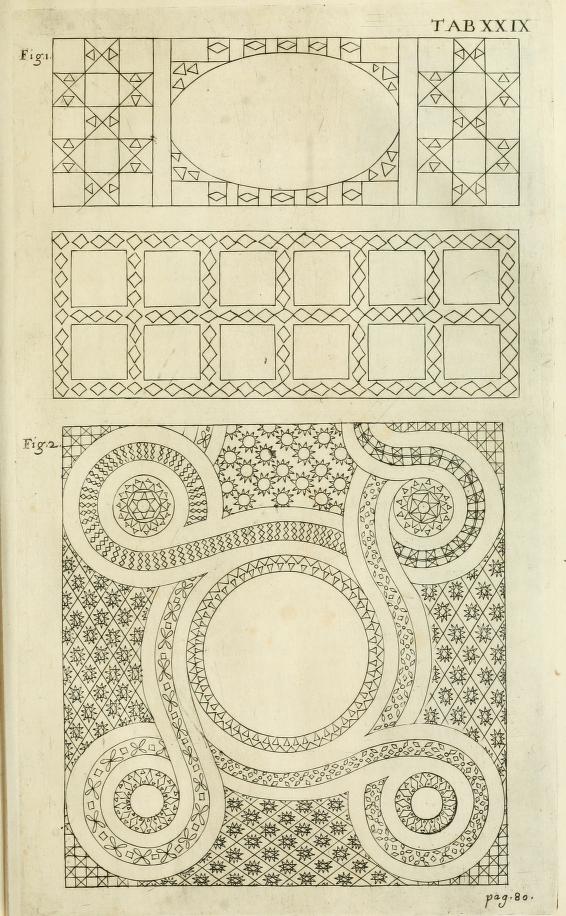

| Les mosaïques : opus tesselatum et opus sectile |

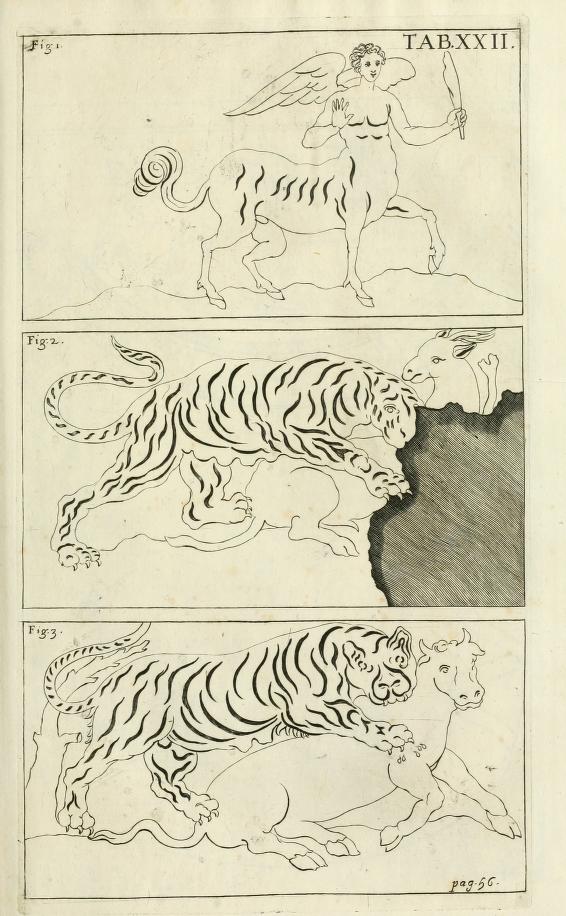

| Les mosaïques : les mosaïques de l'atrium |

| Les mosaïques : les mosaïques du transept nord |

| Les mosaïques : les mosaïques de la Chapelle Zen |

| Les mosaïques : les auteurs des caricatures |

| Les mosaïques : les maîtres et l'origine |

| Les mosaïques : mosaïques de l'intérieur |

| Les mosaïques : l'intérieur - la coupole du presbytère |

| Les mosaïques : l'intérieur - les deux transepts |

| Les mosaïques : l'intérieur - les voûtes sud et ouest |

| Les mosaïques : l'intérieur - l'Oratoire du Jardin |

| Les mosaïques : l'intérieur - la coupole de la Pentecôte |

| Les mosaïques : l'intérieur - la contre-façade intérieure |

| Les mosaïques : l'intérieur - San Cesario, le saint contre les inondations |